「 家族と高齢社会の法 (17) 」第6回

『家族と高齢社会の法(17)』の第6回は「家族の虐待」です 。

前回の離婚に引き続き、重いテーマだね。

特に近年、虐待問題は深刻化しているみたいですね。要因を考えていきましょう。

虐待・暴力に関する法律

虐待・暴力に関する法律ができたのは、平成12年以降で、意外にも?比較的最近なんですね。

近年、より虐待の問題が深くなり、社会問題化してきていることの現れでしょうか。

特に、児童相談所への相談対応件数が平成11年の11,631件から、平成26年には88,931件(約7.6倍)と増加が目立ちます。

増加している背景には何があるんだろう?

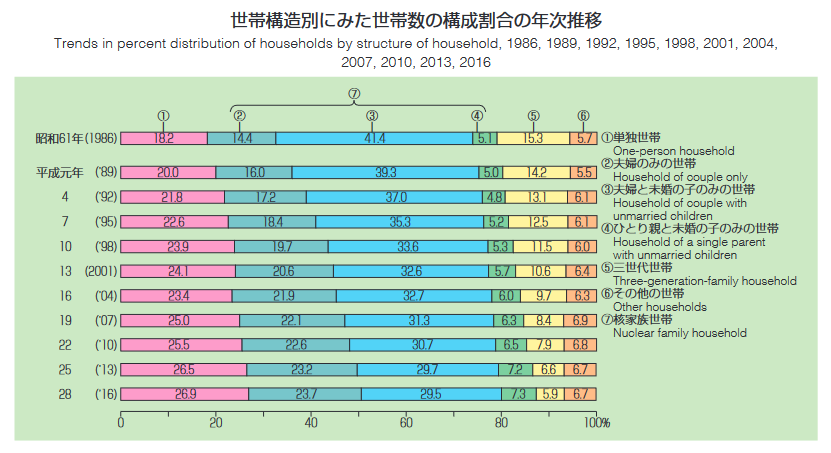

近年の核家族化によって、問題が深刻化している側面もあるようだよ。

要因の一つは核家族化による家族数の減少

理由としては、核家族化が進み家族の人数が少なくなることで、家庭内でのチェック機能が弱まってしまうことがあげられます。

チェック機能が働きにくくなることで、家族への虐待が生じやすく、発見されにくくなってしまうんですね。

さらに、家族の人数が少なくなっていることで一人あたりの負担(経済的、心理的、肉体的)が増え、 虐待が深刻化する、、という悪循環になってしまうことも。

国による予防・支援策「こんにちは赤ちゃん事業」

特に、一人親で子育てされている方はすべて背負い込まざるを得なくなってしまい、経済的だけではなく精神的にも苦しい状況に陥りやすいと思います。

そこで、国も様々な予防や支援策を考えて対応しているようです。

支援策のうちの一つとして紹介された、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問するという「こんにちは赤ちゃん事業」はとても可愛らしいネーミングですネ★👶

- 育児等に関する様々な不安や悩みを聞き、相談に応じるほか、子育て支援に関する情報提供等を行う

- 親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげる

- 訪問スタッフには、愛育班員、母子保健推進員、児童委員、子育て経験者等を幅広く登用する

- 訪問結果により支援が必要と判断された家庭について、適宜、関係者によるケース会議を行い、養育支援訪問事業をはじめとした適切なサービスの提供につなげる

※引用元:厚生労働省HP

赤ちゃんが幸せに過ごせる国には、きっと素敵な未来が待っていると思うんです。

今すでに大人の私たちが高齢世代となった時、今現在、そしてこれから生まれてくる「赤ちゃん」である存在の人達に助けられ支えられていくわけですから。

今の赤ちゃん達が幸せにすくすく育っていけるよう、そしてこの国に生まれてよかったと思えるよう、大人世代の私達もしっかりしないとですね。

困ったときは助けを求めましょう

そしてもし困ったときは、一人で抱え込まずにありとあらゆる手段を使って助けを求めましょう。

公的な支援機関やセンターに相談したり、無料相談を行っている弁護士の先生を探してみましょう。

特に国や市町村が行っている公的なサービスは、積極的に利用しましょう。

公的サービスを積極的に利用することで、国や市町村から需要があると把握してもらえ、さらにサービスや支援が改善される、、、という良い循環になるかもしれません(^o^)

税金をしっかり納めているわけですもの、国や自治体のサービスはどんどん利用したほうがいいワン!

そうだね。まずはどんなサービスがあるのか、問い合わせたり調べることが大切だね。

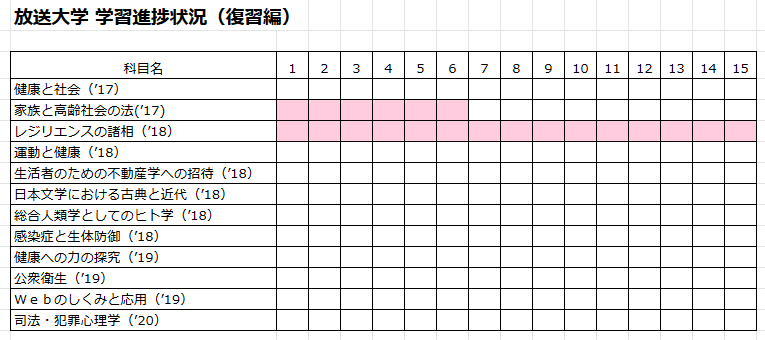

復習の進捗状況(2022/1/9時点)

コメント